1963年に「ダイナミックギター(=鉄弦仕様のクラシックギター)」を開発したヤマハは、1966年には「国産フォークギター第一号」となった名機「FG-180」及び「FG-150」を発表、南こうせつ氏、伊勢正三氏、さだまさし氏らが一世を風靡した日本のフォークブームを支えました。以来その歴史は脈々と受け継がれ、今日まで初心者から達人まで、国内外の多くのプレーヤーがヤマハのギターを手にしています。今回は、そんなヤマハのアコースティックギターに注目していきましょう。

YAMAHAのエレキギター – エレキギター博士

ヤマハのアコースティックギターには

この二つが共存しています。ヤマハは歴史が長く材木業者とのパイプが太いため、グレードの高いマテリアルを安定的に仕入れることが出来ます。また加工精度も高く、価格を抑えたモデルであってもしっかり作られています。それゆえ本来個体差のある木材という材料を使用していながら、同じモデルならどれもほぼ同じサウンドが得られます。これはヤマハの技術の高さを物語っており、「個体差」やいわゆる「ハズレ」を気にしなくて良いという安心感をユーザーに与えてくれます。

2016楽器フェアでは、“女性の部屋”をコンセプトにしたブースを展開

2016楽器フェアでは、“女性の部屋”をコンセプトにしたブースを展開

ヤマハのギターはボディシェイプや木材構成などの仕様が素直に反映されるサウンドを持っており、フォーク/カントリーからブルース/ロックまで、どんな音楽でも使用できます。半世紀に及ぶ歴史の中で、いろんなジャンルで広く受け入れられてきた実績もありますから、アコースティックギターの一つのお手本とも言えるでしょう。汎用性の高さから「特徴が無い」と言われることすらありますが、それだけバランスのよいサウンドだという意味でもあり、プレイヤーの個性を素直に表現することができます。

ヤマハのサウンドは、ライブや録音の現場でも重宝されます。マイク録りにおいしいポイントが広く取られているので、マイクのセッティングが迅速に決まると言われます。「ヤマハだと録音がスムーズにできる」ため、レコーディングエンジニアに喜ばれる傾向にあります。またボーカルや他の楽器とのアンサンブルでも、他のパートを押しのけて前に出てきたり、逆に引っ込んで聞こえなくなってしまったりということがなく、調和のとれた聞こえ方をします。

ヤマハの強みは、戦前から積み上げたノウハウや木材の入手経路だけではありません。科学的な解析や独自の研究をもとに、他所では真似のできないまったく新しいものを生みだすことのできる「鬼の開発力」を持っています。その例をいくつか見ていきましょう。

ヤマハ独自の技術「ARE」は「Acoustic Resonance Enhancement(=生の響きを増大させる)」の略で、温度/湿度/気圧の操作により短期間で木材を熟成させ、ヴィンテージと同じ響きの豊かな状態にさせる技術です。現在ではLシリーズ全モデルのトップ材に採用されているほか上位モデルに多く採用されており、ヴァイオリンや音楽ホールの木材にも使用されています。

引用元:YAMAHA「A Series」

引用元:YAMAHA「A Series」

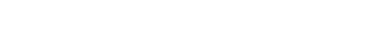

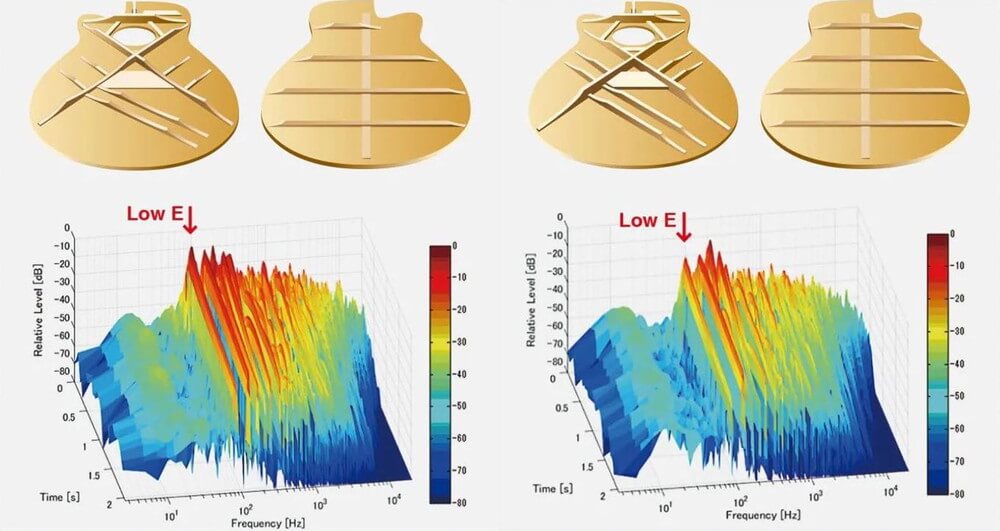

モデルチェンジした「Aシリーズ」のブレイシング(左)と、それ以前のブレイシング(右)。がっつり削ったスキャロップド・ブレーシングとなり、サウンドホールまわりがスッキリとしている。サウンド的には中低域が特に豊かになっているのがわかる。

ブレイシングにおいてヤマハは経験則に頼りきることなく、科学的な実験や解析の結果を設計に反映させています。ヤマハのギターは長期的に状態を維持できる頑丈さがありながら、打てば響く表現力を持っているわけです。

Butch Walker experiences the Yamaha TransAcoustic guitar

楽器本体からこの音が得られる驚きは、ぜひ実際に体験してみてください。

「トランスアコースティック(TA)」は、内蔵したメカの作用によって楽器本体から2種類のエフェクト、リヴァーブとコーラスを発生させる、誰もが驚いた独自技術です。自宅での練習が超絶に楽しくなるほか、エフェクトはエレアコとして使う時も有効なのでライブでも威力を発揮できます。

エレアコとしての仕様に必須となるピックアップシステムについては、いろいろなバリエーションがあります。「Lシリーズ」など楽器本体のサウンドを重視したいモデルに対しては搭載するメカを最小限にとどめ、「CPXシリーズ」や「Aシリーズ」など本格的なエレアコとして開発されたモデルでは、チューナー、フィードバック除去装置、ヴィンテージマイクのシミュレーションなど多機能なプリアンプをしっかり搭載させています。

Lシリーズのピックガード

Lシリーズのピックガード

ピックガードの形状にも、ヤマハのこだわりが反映されています。特にLシリーズとFG/FSシリーズのピックガードのデザインは他社に例がなく、サウンドホール部の写真だけでヤマハだと判ります。

寸分の狂いも無くロゼッタ(=サウンドホールの装飾)に沿わせ、ネックにぴっちり接する設計には、ピックガードの加工と貼り合わせにおける高精度の製造技術が必要です。ヤマハは敢えてこの設計に固執し、高精度の加工技術を誇示しているのです。

ヤマハのラインナップは、ミニサイズからやや大きめまで、2万円台から200万円近辺まで、また各種ボディシェイプや木材構成、そしてルックスにいたるまで、さまざまなバリエーションがあります。この中から、好みや予算、使用目的に合った1本がきっと見つかります。

上:FG820(ブラウンサンバースト)、下:FS820(オータムバースト)

上:FG820(ブラウンサンバースト)、下:FS820(オータムバースト)

これからギターを始めようという人には、定番ど真ん中のスタイルで、かつオーソドックスな良い音を持っているギターが良いでしょう。手に入れやすい価格設定ならなお良好です。その意味で、最初の一本には「FG / FS」シリーズがお勧めです。FG / FSこそヤマハのアコギの元祖であり、求めやすい価格ながら末永く使える音と品質を持っています。カラーバリエーションが豊富にそろえられているのも、うれしいポイントです。

LL6 ARE(ブラック)、LJ6 ARE(ナチュラル)、LS6 ARE(ブラウンサンバースト)。「6」グレードには、カラーバリエーションも。

LL6 ARE(ブラック)、LJ6 ARE(ナチュラル)、LS6 ARE(ブラウンサンバースト)。「6」グレードには、カラーバリエーションも。

最初のアコギとしてFGやFSは強烈にお勧めですが、ピックアップ非搭載につきそのままではエレアコとして使用できない、という注意点があります。ステージに立つ未来があるなら、はじめからエレアコとして使用できるギターを選ぶと良いでしょう。その意味でヤマハの高級モデルLシリーズの「6」グレードは、低価格帯ながらしっかりした本体に響きの良いサウンドを持っており、しかもピックアップ内蔵です。パッシブタイプなので電池を必要とせず、普段は気にしなくて良い、というのもメリットです。

YAMAHA LJ6/LS6を…

Aアマゾンで探す R楽天で探す YYahoo!ショッピングで探す Sサウンドハウスで探す 石石橋楽器で探す

ギターを弾くシチュエーションまで想定するのが、鬼の開発力を誇るヤマハの特徴でもあります。ヤマハのラインナップにはソファに腰かけてつま弾くような、自宅で弾くことを想定した「お部屋時間を豊かにする」モデルがいくつもあります。ヤマハの既存モデルをベースとしているので、本番用の楽器としての性能もじゅうぶんです。

LL-TA(ナチュラル)。一見するとわからない、透明なピックガードがお洒落。

ギター本体からエフェクターのかかった音が得られる「トランスアコースティック」は、ヤマハの定番LL、LS、FG、FS、小さめのCSF、そしてCG(クラシックギター)まで、幅広くリリースされています。自室にいながらにして、またギター単体で、豊かなリヴァーブに包まれながらの演奏が可能です。

生音にエフェクトがかかる!YAMAHA「トランスアコースティック」シリーズ

STORIA I

STORIA I

「STORIA(ストーリア)」は、ヤマハの定番機種「FS」の弾きやすさやとっつきやすさをそのままに、スタイリッシュなドレスアップを施したギターです。お部屋時間を楽しくするために考案されたギターですが、ピックアップが内蔵されているので、ステージで爆音を鳴り響かせることも可能です。

《あなたに寄り添う、かわいいアコギ》YAMAHA「STORIA」

CSF1M(クリムゾンレッドバースト)

CSF1M(クリムゾンレッドバースト)

「CSF」シリーズは、普通のギターとミニギターの中間くらいの、現代のパーラーギターです。このサイズ感からお外に持ち出す野戦ギターとしても有用ですが、「パーラー(応接間)」の名の通り抱えやすく弾きやすい設計で、お部屋でくつろいで演奏するのに適しています。とはいえヤマハ独自の音響解析技術で、普通サイズのギターに比肩する豊かな鳴りを達成しています。

総単盤ボディの「CSF3M」、トップ単盤の「CSF1M」の2タイプがあり、カラーバリエーションも豊富です。

YAMAHA CSFシリーズを…

Aアマゾンで探す R楽天で探す YYahoo!ショッピングで探す Sサウンドハウスで探す 石石橋楽器で探す

左から:LL36、LS36、LJ36

左から:LL36、LS36、LJ36

上位機種「Lシリーズ」は、全モデルのトップ材に独自技術ARE処理が施され、新品の状態から長期的に弾きこんだような豊かな響きが得られます。またブレイシングを削らない「ノンスキャロップ」仕様により、弾きこんでいくにつれてさらに音量と深みを増していきます。グレードにしっかりと幅があり、ボディ形状に3タイプあり、目的にかなうモデルを見つけることができます。

共鳴胴を省いた「サイレントギター」は生の音を通常の10分の1程度にまで抑えてしまう、周囲への迷惑を一切気にせず演奏できる画期的なギターです。ヘッドホンから流れる音はアコギそのもので、ライブやレコーディングにも活用できます。

左から、A5R ARE(ヴィンテージナチュラル)、LJX26C ARE(ナチュラル)、CPX1000(ウルトラマリン)、FSX5(ビンテージナチュラル)、APX1000(パールホワイト)。「Vintage」の日本語読み、比較的新しいモデル「A5R」で「ヴィ」を使っていて、名機「赤ラベル」の復刻版「FSX5」で「ビ」を使う、ココにもヤマハの渋いこだわりが。

ステージでの使用を想定しているなら、最初からピックアップシステムを装備しているギターが圧倒的に有利です。イコライザーで積極的な音作りができるほか、チューナーなど便利な機能を備えるモデルもあります。強力なピックアップシステムを備えるエレアコとして「Aシリーズ」、「CPXシリーズ」、「APXシリーズ」の3機種があるほか、FG/FSの上位機種「FGX / FSXシリーズ」、Lシリーズに高性能ピックアップシステムを備えた「LXシリーズ」があります。

以上、ヤマハのアコースティックギターについてざっくり見ていきました。歴史のある大メーカーだけに、科学的な研究や分析の結果をしっかり反映させる製品開発が何よりの強みです。ラインナップのバリエーションはかなりあり、気に入った一本がきっと見つかります。ショップで見かけたら、ぜひ手にとってみてください。

YAMAHAアコギの売れ筋を…

Aアマゾンで探す

R楽天で探す

Sサウンドハウスで探す

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com