突然ですが、お気に入りの弦はありますか?弦は「弾きやすさと音」という、ギターにとって最も重要な要素に直接影響するアイテムです。古い弦を新しく交換したらそれだけでサウンドが若返りますし、違う弦を張ることでギターのキャラクターをちょっと変化させることができます。好みに沿った弦を選ぶことで、あなたのギターはもっと良くなります。そんなわけで、今回は「アコギ弦の選び方」というテーマで、いろいろなポイントをチェックしていきましょう。

John Mayer – Shouldn’t Matter but It Does (Live on the Today Show)

ジョン・メイヤー氏ならErnie Ball「EATHWOOD」フォスファーブロンズのライトかカスタム・ライト、というようにギター弾きは自分の愛用する弦はコレ、と決めています。いろいろ試して、お気に入りの弦を見つけてください。

MENU

1. アコギの定番弦といえば何? 2. アコギ弦の選び方 2.1 弦の「ゲージ」とは? 2.2 弦の素材や製法の違い 2.3 様々な素材や製法で作られる弦 2.4 ちょっと勇気のいる高級モデル

世の中にはいろいろなブランドのいろいろな弦がありますが、あれこれ見ていく前にひとまず定番を押さえておきましょう。定番モデルの印象を覚えておけば、他モデルとの違いも分かりやすくなります。

Martin、D’Addario、Elixirの「ライト」ゲージが、現代の定番とみてまず間違いありません。これらはどのショップにもたいがい置いてあり、入手のハードルが極めて低いのも大きなポイントです。

Martin「MA140」

Martin「MA140」

Martin(マーチン)はギターメーカーとしてざっくり200年近い歴史を持つ、アコースティックギターの元祖とも呼べるブランドです。弦を自社で製造するようになったのは1970年にDarco Strings社を買収してからで、ギター弦メーカーとしてはだいたい半世紀の歴史があります。サウンドとしては中低音の存在感があり、暖かさと迫力があります。

MA140を…

Aアマゾンで探す R楽天で探す Sサウンドハウスで探す YYahoo!ショッピングで探す

D’Addario「EJ11」

D’Addario「EJ11」

D’Addario(ダダリオ)は17世紀のイタリアに起源をもつ、長い歴史を誇るブランドです。ギター用のスチール弦についても1956年に製造を開始しています。弦に特化したメーカーということもあって、多くのギターメーカーが出荷用の弦として採用しています。サウンドは、張りのあるきらびやかさとしっかりした低域が特徴です。

EJ11を…

Aアマゾンで探す R楽天で探す Sサウンドハウスで探す YYahoo!ショッピングで探す

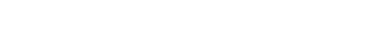

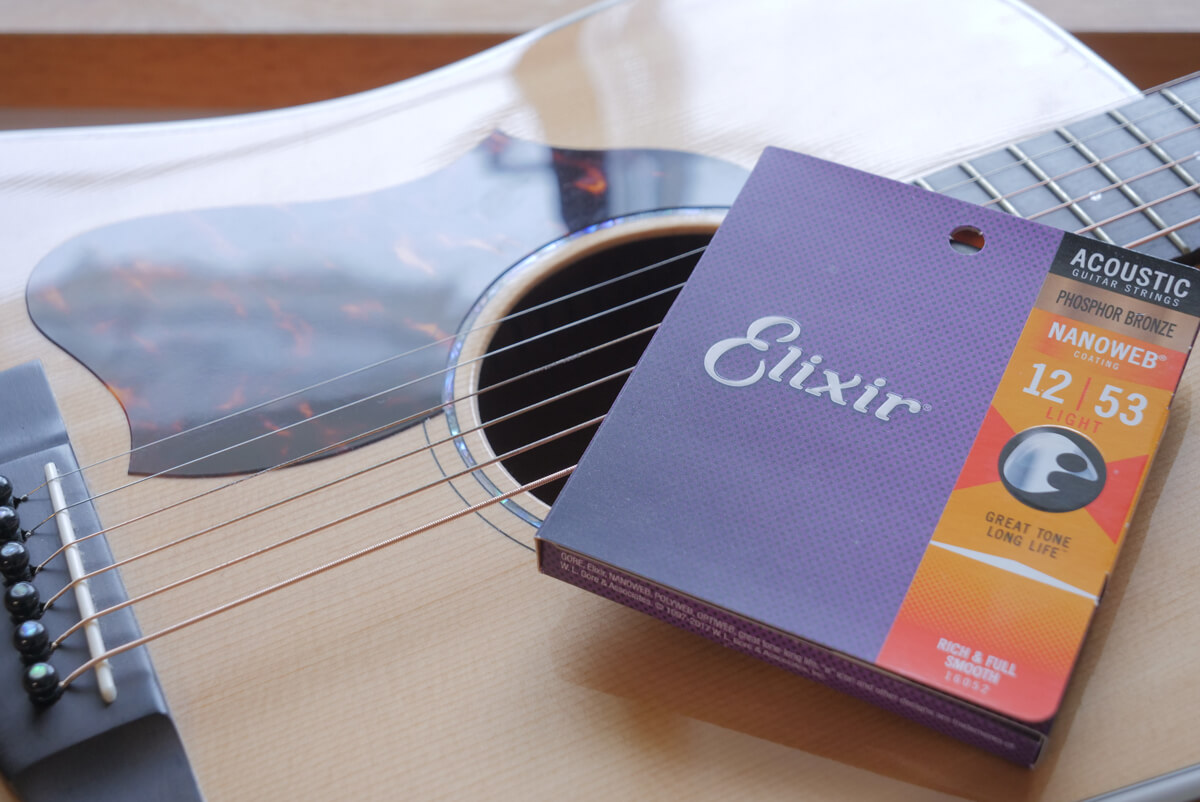

Elixir「16052」

Elixir「16052」

Elixir(エリクサー)は1993年設立という比較的新しいメーカーですが、現代では当たり前に流通している「コーティング弦」を世界で初めて発表した、この分野での先駆者です。エリクサーの登場により、従来の弦は「ノンコーティング弦」と呼ばれるようになりました。

理論上「弾かなかったら永久に錆びない」超ロングライフを実現し、現在では出荷用の弦として採用しているギターメーカーも少なくありません。音色は非常にブライトな、クッキリとしたキャラクターです。

NANOWEB 16052を…

Aアマゾンで探す R楽天で探す Sサウンドハウスで探す YYahoo!ショッピングで探す

ギターの弦は消耗品です。どれだけ丁寧に扱っても老化はじわじわと進行し、丸くぼやけた音になっていきます。寿命を延ばすような特別な処理が施されていない普通の弦の場合、新品の若々しいサウンドはだいたい2週間ほど維持できます。コーティングされている弦ならば、3倍以上長持ちします。それくらいの時間が経過した弦ならば、新しい弦に交換しちゃってももったいなくないわけです。

ではいよいよ、弦の選び方を見ていきましょう。最も重要なのは、「ゲージ(弦の太さ)」と「材料や製法」の二つです。ここにブランド各社の個性やモデルごとのコンセプトが加わることで、さまざまな弦が開発されています。

マーチン弦のパッケージ。左肩部分に色分けされているのが、ゲージの表示。

マーチン弦のパッケージ。左肩部分に色分けされているのが、ゲージの表示。

「1弦から6弦まで、それぞれ直径何インチか」という意味で、「ゲージ」という言葉が使われます。一見同じに見える弦でも、「全体的に細めの6本(低いゲージ)」とか「全体的に太めの6本(高いゲージ)」といったものがあるわけです。ゲージを下げれば弦は柔らかく、ゲージを上げれば弦は硬くなり、音や演奏性に影響します。なお、ゲージを上げる場合にはナット調整が必要になることがあります。

同じメーカーでもゲージを変えると全く違った印象が得られますし、同じか近いゲージならばメーカーや銘柄による個性の違いを感じることができます。ここではマーチン「AUTHENTIC ACOUSTIC SP」を例にとって、主だったゲージとその特徴をチェックしていきましょう。

一般的に、ゲージは「12-54」のように、1弦の直径と6弦の直径を並べて表示します。普通の1弦なら直径は0.012インチですが、.012や12と書かれるのが普通です。そこに「ライト」「ミディアム」など、太さのイメージできる名前を付けています。

「ライト」は現代の標準的なゲージで、ほとんどのアコースティックギターがこのライトゲージで調整され、出荷されます。よって、アコギ本来の音や感触は、このライトゲージを張った状態だと言って良いでしょう。音量、音のバランス共にちょうどよく、またしっかりと張りがあるので、思いきり力いっぱいストロークしてもまあまあ大丈夫です。

「エクストラ・ライト」は、弦が硬くてFが押さえられない、といった人の救いの手となる、最も細く最も柔らかいゲージです。とはいえ初心者用というわけではなく、ソロギターやリードプレイなど繊細なタッチを要する演奏に向けた設計です。しかしその柔らかさゆえに、パワフルにかき鳴らすのには向いていません。

これ以上細いゲージが必要であれば、エレキギターの弦に替えることも可能です。

今でこそライトゲージにその座を譲っていますが、「ミディアム」はその名の通り、かつては標準的なゲージでした。張りが強く、ハードなピッキングや力一杯のストロークで、えも言われぬ迫力のあるサウンドが得られます。オープンチューニングやダウンチューニングに活用できるほか、スライド奏法のためにも有用です。

「カスタム・ライト」は、ライトとエクストラ・ライトの中間に位置するゲージです。ソロやリードプレイもしつつ、しっかりストロークもしたいという人にお勧めです。日ごろエレキギターを弾いている人にとっては、程よい硬さがちょうど良く感じられます。

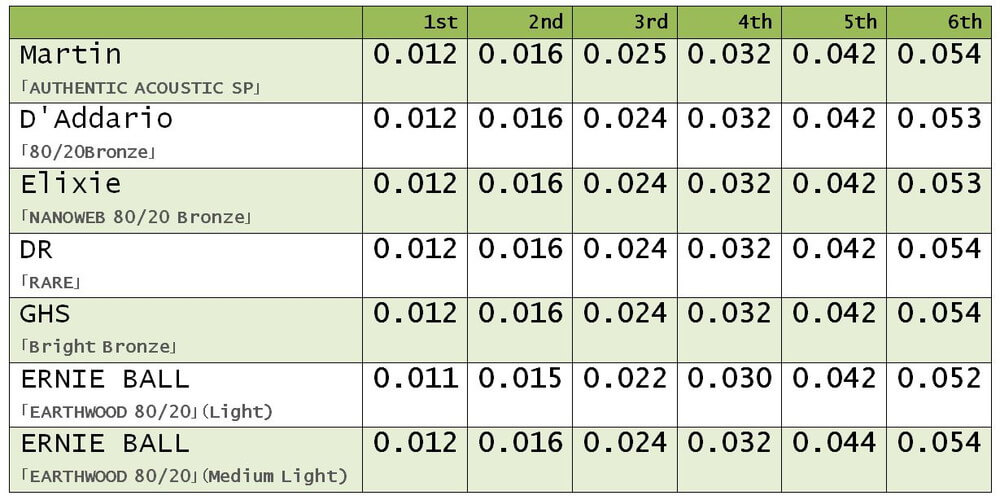

いろいろなブランドが「ライト」「エクストラ・ライト」など、同じような名称でゲージを表示しています。しかしその内容には多少のバラつきが見られます。主だったブランドのライトゲージを比べてみましょう。上の表では特に、3弦と6弦の太さに違いが見られますね。アーニーボールのライトゲージは、他社で言うカスタム・ライトに相当しているようです。

アコギの弦は「スチール弦」と呼ばれますが、どんな鉄が使われているかは各社各様で、そのレシピは企業秘密です。巻弦に使われる金属にも種類があり、製法もさまざまです。ここではその主だったバリエーションを見ていきましょう。

ライトゲージは弦6本でだいたい75Kg、ミディアムともなればおおむね85Kgもの張力が楽器本体にかかります。「こんなに強い力がかかっているのだから、弦を張りっぱなしにしていたらネックが曲がってしまうのではないだろうか」と心配になるのもごもっともです。

しかしながら、現代のギターでライトゲージであれば、張りっぱなしでほぼ大丈夫です。個体差によりけりでトップ材が湾曲する可能性はありますが、こちらが心配でも保管時に1、5、6弦を1音くらい下げる程度でだいたい大丈夫です。

アコギ弦の売れ筋を…

AAmazonで探す

Sサウンドハウスで探す

R楽天で探す

YYahoo!ショッピングで探す

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com

nihon-meisho.com